«Küng rappresenta la teologia come dedizione alla verità e alla sua ricerca: non la verità come dogma, ma come energia che unisce». Vito Mancuso

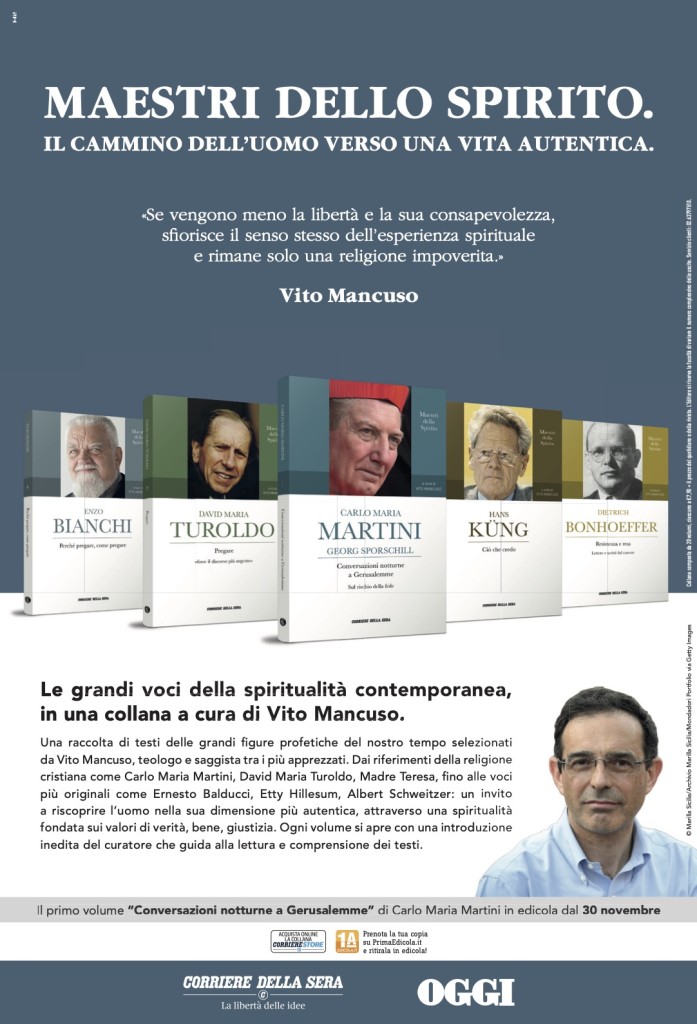

Maestri dello Spirito – Terzo Volume

HANS KÜNG

Ciò che credo

“Non ho mai detto, scritto, annunciato nulla di diverso da quello che credo”: queste parole di Hans Küng gettano luce sulla sua onestà intellettuale e la sua profondità spirituale. Lontano tanto dall’assolutismo dottrinale quanto dal nichilismo filosofico, il più critico dei teologi cattolici racconta il suo instancabile impegno per una teologia e una spiritualità che, di fronte alle questioni fondamentali dell’oggi, aspiri alla piena realizzazione dell’uomo e si liberi dai vincoli del dogma.

HANS KÜNG (1928-2021) Teologo e sacerdote cattolico, è stato studioso di storia delle religioni e docente di Teologia all’Università di Tubinga. Ha partecipato al Concilio Vaticano II come “esperto” in materia teologica. Per le sue posizioni critiche verso la Chiesa (ha negato per esempio l’autorità papale), che ne hanno fatto uno dei teologi più controversi del pensiero cattolico contemporaneo, nel 1979 è stato costretto dal Vaticano a sospendere ufficialmente l’insegnamento della teologia cattolica. Ha sostenuto attivamente l’ecumenismo e la cooperazione tra le religioni.

VITO MANCUSO Teologo e saggista, è stato docente di Teologia moderna e contemporanea presso l’Università San Raffaele di Milano dal 2004 al 2011 e di Storia delle dottrine teologiche presso l’Università degli Studi di Padova dal 2013 al 2014. Attualmente insegna al master di Meditazione e neuroscienze dell’Università di Udine.

La sua ponderosa opera teologica presenta quattro caratteristiche salienti: 1) penetrazione teoretica: oltre che teologo, egli è stato anche filosofo, come già Agostino, Tommaso d’Aquino, Cusano, e nel Novecento Paul Tillich e Raimon Panikkar; il saggio più alto al riguardo è il monumentale studio del 1970 sul pensiero teologico di Hegel intitolato Incarnazione di Dio; 2) visione sistematica: nelle sue opere principali rivive il genere delle summae medievali, con quella organizzazione della materia didatticamente chiara e gerarchicamente configurata, particolarmente preziosa oggi, quando abbondano le analisi ma scarseggiano le visioni d’insieme; 3) forma espositiva: Küng è stato un saggista di successo a livello mondiale grazie al suo stile mai ermetico ma sempre attento al lettore, perfettamente corrispondente alla sua innata gentilezza e amabilità; 4) onestà intellettuale: Karl Barth un giorno gli scrisse «Mi piace considerarla in tutto il suo modo di agire un israelita in quo dolus non est», chiaro riferimento alle parole di Gesù su Natanaele definito «un israelita in cui non c’è falsità».

Le quattro caratteristiche richiamate (teoresi, sistematicità, chiarezza, onestà) hanno permesso a Küng di affrontare con successo non solo i temi tradizionali del lavoro teologico ma anche ambiti di frontiera quali l’etica mondiale, l’economia, le altre religioni, la scienza, la poesia e la letteratura, la musica. La vastità degli studi e la scrittura limpida hanno fatto di lui non solo un eminente teologo, ma anche uno degli intellettuali più ascoltati a livello mondiale; unico caso, a quanto mi risulta, tra i teologi del Novecento.

La Chiesa si era accorta presto delle doti straordinarie di Hans Küng: dopo gli studi a Roma e a Parigi l’aveva nominato a soli 32 anni professore e ordinario presso la facoltà di Teologia cattolica di Tubinga, il centro più importante della teologia tedesca e quindi, a quel tempo, del mondo. Era il 1960 e due anni dopo si apriva il Vaticano II, dove Küng venne chiamato come consulente teologico, il più giovane partecipante all’assise conciliare. Che cosa portò allora Giovanni Paolo II il 18 dicembre 1979 a revocargli la qualifica di teologo cattolico? La risposta suona paradossale: la volontà di Küng di essere veramente cattolico. L’aggettivo greco katholikós significa «universale» e a questo Küng mirò da sempre: a unire il più possibile gli esseri umani. Egli non volle più essere cattolico-romano, bensì più genuinamente cattolico-universale, cioè uomo tra gli uomini, a servizio del bene del mondo.

Ma cosa vide di problematico in questo immenso lavoro il Magistero cattolico? La risposta è semplice: la libertà. La libertà con cui Küng procedeva era avvertita come una minaccia alla stabilità dell’istituzione. La questione si fece rovente con il libro Infallibile? Una domanda (1970) in cui Küng criticava senza mezzi termini il dogma dell’infallibilità pontificia. Si aggiunsero altri motivi di dissenso, tra cui la funzione della gerarchia ecclesiastica, i criteri delle nomine episcopali, il ruolo della donna, la sessualità, l’eutanasia, il celibato sacerdotale, la libertà della ricerca teologica, fino a quando Giovanni Paolo II prese il provvedimento già richiamato sopra.

Il nuovo volume. Vita, fede e battaglie dell’innovatore svizzero.

Esce martedì 14 dicembre 2021 in edicola con il «Corriere della Sera» e con la rivista «Oggi» il libro di Hans Küng Ciò che credo, al prezzo di e 7,90 più il prezzo del quotidiano o del settimanale. Si tratta della terza uscita della collana «Maestri dello Spirito», curata dal teologo Vito Mancuso, che offre una rassegna di autori appartenenti a diverse tradizioni, ma uniti dal primato attribuito ai valori fondamentali della coscienza umana. Di grande rilievo è senza dubbio a tal proposito la figura di Küng, nato nel 1928 a Sursee, nel cantone svizzero di Lucerna. Ordinato sacerdote a Roma nel 1954, divenne nel 1960, a soli 32 anni, titolare di una cattedra presso la facoltà di Teologia cattolica all’Università di Tubinga in Germania, dove fondò l’Istituto per la ricerca ecumenica. Tra il 1962 e il 1965 Küng partecipò ai lavori del Concilio Vaticano II, durante i quali si distinse per le sue posizioni innovative. Del 1970 è il suo libro Infallibile? Un domanda, edito in Italia da Anteo, che lo mise in cattiva luce presso la gerarchia ecclesiastica perché criticava il dogma dell’infallibilità pontificia. Nel 1979 venne revocata a Küng l’autorizzazione a insegnare Teologia cattolica, ma l’interessato proseguì il suo lavoro di studio e divulgazione con notevole successo. Küng è scomparso nel corso del 2021 a Tubinga il 6 aprile.