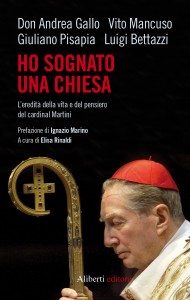

Quattro grandi sguardi su un uomo eccezionale:

Monsignor Luigi Bettazzi, don Andrea Gallo,

Vito Mancuso e Giuliano Pisapia

raccontano un cardinal Martini «profondamente uomo, ma così lontano da ciò che è semplicemente umano». Hanno avuto modo di conoscerlo durante la propria vita e qui offrono la loro testimonianza sulla figura e l’eredità del cardinale, affrontando attraverso il suo ricordo i temi più attuali del dibattito civile e religioso contemporaneo.

Carlo Maria Martini è nato a Torino nel 1927. Dal 1979 al 2002 è stato arcivescovo di Milano, attento a temi di drammatica contemporaneità come l’eutanasia, le coppie di fatto, le diseguaglianze di genere, aprendo la discussione sulla necessità per la Chiesa di riconoscere i propri errori e percorrere un cammino di radicale cambiamento. Esperto di esegesi biblica e teologia, ha dedicato grande attenzione anche al dialogo con le altre religioni, in particolare con l’ebraismo. È morto a Gallarate il 31 agosto 2012. Ai suoi funerali hanno partecipato oltre ventimila persone, tra religiosi e laici, e molte di più hanno omaggiato la sua salma. Elisa Rinaldi è nata e vive a Genova, dove si è laureata in filosofia. Attualmente collabora come volontaria con don Andrea Gallo alla Comunità San Benedetto al porto di Genova.

DATI TECNICI: formato 10,5 x 16,5 – brossura con bandelle – Isbn: 9788866260479 – pp. 112 – € 9,50

Aliberti editore Srl – Sede operativa: Via Meuccio Ruini, 74 42100 Reggio Emilia – Tel 0522 272494 Fax 0522 272250 Sede legale:via dei Cappuccini, 27 00187 Roma www.alibertieditore.it