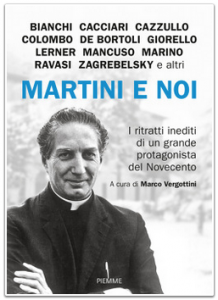

Il contributo del prof. Vito Mancuso al libro di Marco Vergottini "MARTINI E NOI" edizioni PIEMME settembre 2015

Il contributo del prof. Vito Mancuso al libro di Marco Vergottini "MARTINI E NOI" edizioni PIEMME settembre 2015

“Non mi spaventano tanto le defezioni dalla Chiesa o il fatto che qualcuno abbandoni un incarico ecclesiastico. Mi angustiano, invece, le persone che non pensano, che sono in balìa degli eventi. Vorrei individui pensanti. Questo è l’importante. Soltanto allora si porrà la questione se siano credenti o non credenti” (Conversazioni notturne a Gerusalemme, p. 64).

Ho scelto questa frase quale esergo dell’intervento perché il mio rapporto con Carlo Maria Martini è stato segnato principalmente da due elementi: il mio abbandono del sacerdozio e il mio pensiero teologico.

Venni ordinato da lui nel Duomo di Milano il 7 giugno 1986, a settembre iniziai il ministero sacerdotale in una parrocchia cittadina, ma dopo neppure un anno mi recai in arcivescovado per dirgli la mia impossibilità di continuare a essere prete. Ricordo il suo sguardo calmo e affettuoso, immagino lo stesso con cui per anni nella sua attività di critico testuale aveva analizzato i papiri e le pergamene dei codici neotestamentari: uno sguardo teso a far emergere da un lato la verità del frammento, senza nessuna tesi precostituita ma con il solo amore della verità filologica, e dall’altro desideroso di rendere presente l’attualità del contenuto per farlo risuonare nel cuore del lettore. Anche le esistenze sono un testo da interpretare, anche per loro occorre mettere in atto un’ermeneutica che sappia coniugare la freddezza oggettiva dell’analisi formale con la passione calorosa per il contenuto. E proprio come un sapiente ermeneuta il mio vescovo in quella lontana sera d’estate leggeva la mia giovane esistenza in crisi cercando di capirla per servirne l’autenticità e farla rifiorire. Mi disse che a suo avviso ero stato ordinato troppo giovane (avevo 23 anni e sei mesi), che comunque per lui anche l’età canonica di 25 era prematura perché i presbiteri avrebbero dovuto essere ordinati come minimo a 33 anni, che avrei dovuto riprendere subito gli studi teologici che erano la mia vera vocazione e poi, in quel clima di discernimento, decidere con calma cosa fare della mia esistenza. Concluse proponendomi di partire per Roma, destinazione Gregoriana, per conseguirvi il secondo grado accademico. Dopo neppure una settimana però mi fece tornare in arcivescovado e mi disse che c’era la possibilità di andare a studiare a Napoli vivendo a casa di don Bruno Forte, allora giovane e brillante teologo diventato famoso per i suoi libri sulla cristologia e la dottrina trinitaria, cui la Cei aveva affidato la relazione teologica del Convegno ecclesiale nazionale di Loreto del 1985. “Che cosa preferisci, Roma o Napoli?”. “Eminenza, non lo so, Lei dove andrebbe, a Roma o a Napoli?”. “Io andrei a Napoli”. Nella città partenopea trascorsi due anni, dal 1987 al 1989, studiando intensamente anche il tedesco. Poi iniziai a lavorare in editoria.

Durante quegli anni lavorativi qualche volta avevo la sensazione di non avere più nulla a che fare con la teologia e la Chiesa, ma quando scrivevo a Martini lui rispondeva regolarmente e una volta mi mandò addirittura una cartolina da Gerusalemme. Ogni tanto poi andavo a trovarlo, anche se i colloqui erano fatti per lo più di poche parole imbarazzate con la sensazione di sottrargli del tempo prezioso, soprattutto quella volta che mi chiese a bruciapelo: “Che cos’è per te la giustizia?” e io non seppi fare di meglio che accatastare pensieri piccolo-borghesi che confondevano la giustizia con la legalità. Tutto questo comunque mi era indispensabile per tenere a bada la sensazione di essere abbandonato.

La conferma di non esserlo mai stato si ebbe dopo che Giulio Giorello aveva accettato L’anima e il suo destino nella collana “Scienza e idee” da lui diretta e l’editore Raffaello Cortina mi disse di chiedere a Martini una prefazione per favorire l’interesse dei lettori. Non senza imbarazzo gli scrissi e lui mi rispose così: “Carissimo Vito, purtroppo la mia salute attuale, il quadro dei miei pressanti impegni e la rinuncia per principio a scrivere prefazioni giocano tutte nel senso del no. Ma auguro al tuo lavoro un meritato successo, soprattutto dopo aver apprezzato molto il tuo lavoro precedente” (28 settembre 2006). Mi misi il cuore in pace e se lo mise anche l’editore, ma dopo poco più di un mese ricevetti un’altra mail in cui, dopo un’altra breve comunicazione, mi diceva: “Quanto al tuo libro, ho il rimorso di non aver fatto nulla. Forse mi puoi mandare la bozza del testo e posso scriverti una lettera, che se vuoi puoi pubblicare almeno in parte” (2 novembre 2006). Inviato il file, ricevetti poco dopo la lettera che ora fa da prefazione, datata “Gerusalemme, 5 XI 06”. In essa, dopo aver lodato il mio coraggio e preso le distanze dalle mie idee teologiche, alla fine scriveva: “Vedo che in tutto questo sta portando frutto tutta la tua storia, la tua passione per la ricerca, il tuo cammino di onestà e di verità, tutto il tuo amore per lo studio e il tuo amore per la vita. Mi auguro che anche coloro che non saranno d'accordo con parecchie idee del suo libro comprendano queste cose e ti ascoltino con attenzione”.

Nella frase che ho riportato all’inizio, Martini afferma che prima viene il pensiero e solo dopo la fede. La fede cioè non è da intendersi come accettazione di un insieme di dottrine stabilite in tempi passati sempre più lontani, ma come una particolare disposizione del pensiero. Quale? Quella che porta la mente non solo e non tanto a voler capire l’esattezza del fenomeno (questo è il compito della ragione), ma a contribuire a farlo crescere dando il meglio di sé, una disposizione cioè che sa dire alle situazioni e alle persone “io credo in te”, “mi fido di te”, facendo tirar fuori a ognuno il meglio di sé, la fede, insomma, come lievito evangelico. Io posso dire, grazie a Martini, di averla sperimentata su di me.

Vito Mancuso